2025年 三機テクノセンターでの安全体感研修に参加しました

営業推進室の前嶋です。

7月29日、神奈川県にある三機工業株式会社様の「三機テクノセンター」にて、安全体感研修に当社社員の計14名が参加させていただきました。

「三機テクノセンター」は、教育研修や研究開発、最新技術を紹介するショールームの機能を備えた三機工業株式会社様の研究施設です。

今回私達が利用させて頂いた研修エリアは、視覚・聴覚から危険作業体験・災害体験による危険認識を強化し、「危ない」を感じることのできる目を養う安全体感研修エリアです。

「三機テクノセンター」では6つの教育基本方針が定められており、中でも以下3つの教育技法によって一つ一つの内容の理解を深めることができます。

----------------------------------------------------------------

1.4段階法

中央労働災害防止協会安全衛生教育で採用されている。

4段階(①導入②提示③適用④確認)のストーリーで

教育し、実践的理解を促す手法。

2.スパイラル法

同じことに対して場面・状況を変えて繰り返し教え、

研修内容を強く記憶に植え付ける手法。

3.討議法

意見を出し合い、他の意見に「気づき」共通理解を得て、

より良い結論を導きだす手法。

----------------------------------------------------------------

これらの工夫により、受講者は、実践的なスキルの習得と理解を実用的なレベルまで高めることができます。

<研修内容>

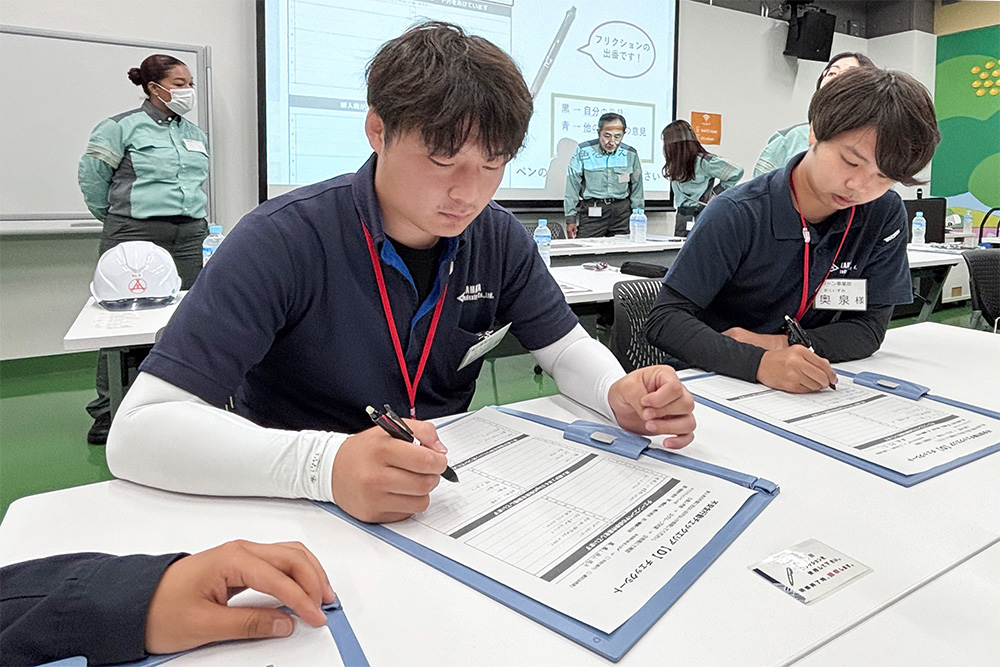

はじめに、不安全行動チェックの研修を受けました。

不安全行動チェックとは、現場作業における不安全行動や危険な作業を検出し、セルフチェックや相互チェックを通じて安全意識を高めることが目的の研修です。

不安全行動を模したマネキンを観察し、安全管理の重要性について、グループ討議が行われました。

グループ討議後は、体験エリアでの研修に進みました。

<体感研修内容>

―作業服装と保護具

このエリアには、安全靴、ヘルメット、手袋などが展示されていました。

それぞれの特徴・機能や用途の違いを学び、体験を通してその重要性と適性を定着させることが目的の研修です。

〇ヘルメットについて

複数のヘルメットの特徴・機能を説明していただきました。

また、定期点検の重要性についても教えていただきました。

〇安全靴について

安全靴を履いた状態で、潤滑剤が塗られた床の上を歩く体感研修を受けました。

安全な歩行には安全靴の適性を理解することの重要性を学びました。

▲濡れた坂道や床を歩く時、どの程度滑るのかを体感しました。

〇手袋について

使用用途の異なる4種類の手袋を実際にカッターで切り、手袋の刃物に対する切創強度の違いを体感するという研修を受けました。

ヘルメットと同様に、それぞれの特徴・機能を理解して使い分けることの大切さを学びました。

▲手袋の材質によって、切れる程度が異なることを体感しました。

―低圧電気

「低圧電気」は、感電の危険性とその防止策を学ぶ研修です。

受講者は、電流が流れる装置を用いて、手が乾いている場合と濡れている場合での通電の違いを体感しました。

水分が電気を通しやすいことを理解し、特に夏場の汗が感電事故を増やす要因になることを学びました。

また、作業員自身が注意を払うだけでなく、現場全体で熱中症対策を行って涼しい環境を整えることも、安全確保につながると認識しました。

―外部足場

「外部足場」は、足場点検の重要性を学ぶ研修です。

受講者は、実際に組まれた足場を使って点検作業を行いました。

初めは不備を見つけられない人も多くいましたが、答え合わせを通じて、一見問題がなさそうに見える足場にも多くの不備が潜んでいることを学び、安全点検には体系的かつ慎重な確認が必要であると理解しました。

―墜落制止用器具

「墜落制止用器具」は、胴ベルトとフルハーネスの正しい使用方法を学ぶ研修です。

墜落制止用器具の胴ベルト・フルハーネスの正しい装着の仕方を教えていただきました。

受講者は、胴ベルトを腹部に装着すると落下時に内臓が圧迫されて危険であることを理解し、腰の位置に巻くのが正しい方法であると確認しました。

さらに、フルハーネスは胴ベルトよりも支える箇所が多いものの、自分の体格に合った器具を選び、規定通りの手順で装着することが、安全性を確保する上で不可欠であることを学びました。

―仮設足場

「仮設足場」は、脚立使用時の危険性を体感する研修です。

受講者は、特設床に設置された脚立に乗り、脚立が突然開いたり床が陥没したりする状況を体験しました。

この演習を通じて、軽量化された家庭用脚立では危険性が高く、仮設工業会認定品の脚立が推奨されていることを学びました。

―VRエリア

「VRエリア」は、足場点検の理解を深める研修です。受講者は、VRシミュレーション上で不備を探し出しました。

VR体験者だけでなく周囲の受講者も意見を出し合い、最終的に満点を目指す形式でテストを行いました。

最初の点検に比べて不備を多く発見できるようになり、繰り返し学習するスパイラル法の効果を実感しました。

―配管工事

「配管工事」は、映像を見ながら、不安全行動や危険な作業を発見し、グループ討議を通して、問題点や本来の行動を見出す研修です。

▲受講者は、自身の経験と研修で学んだことを活かし、積極的に意見交換していました。

―電気災害体感

「電気災害体感」は、作業中に想定される感電事故を体感的に理解する研修です。

受講者は、VRと通電リストバンドを用いたシミュレーションを体験しました。

仮想空間で事故を疑似体験することで、電気工事に潜むリスクを知識だけでなく実感として理解しました。

―転倒踏み抜き

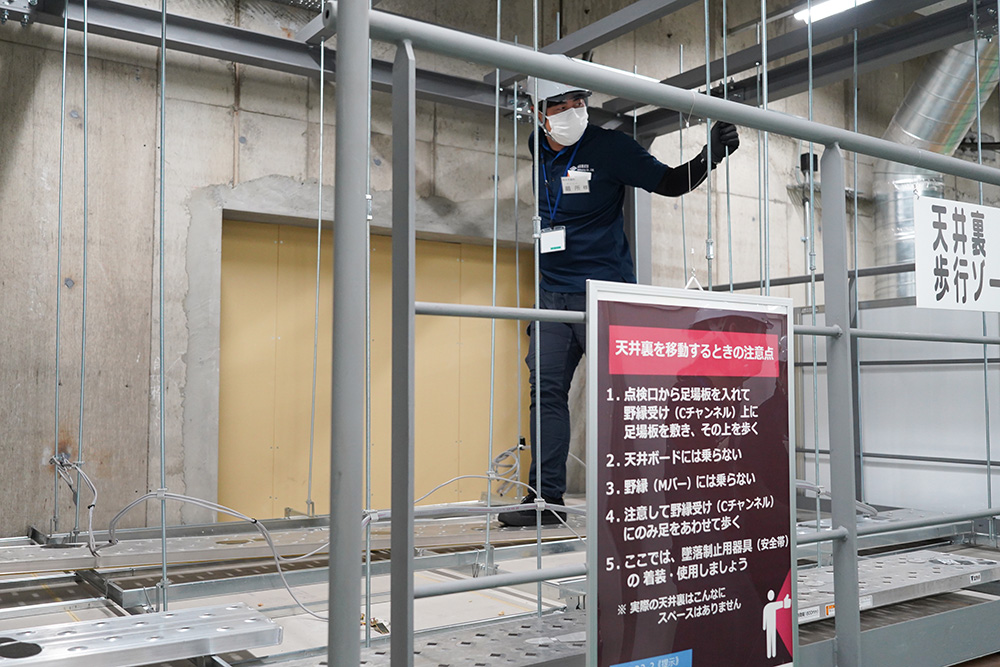

「転倒踏み抜き」は、スラブ配筋上・天井裏の歩行法とシステム天井での正しい作業法を学ぶ研修です。

この研修でははじめに、立体機能検査装置を用い、転倒リスクの計測・確認が行われました。

受講者は、この装置を利用して、自分の体のバランス項目数値を確認し、自身の転倒リスクなどの理解に努めました。

続いて、スラブ配筋上・天井裏を模した設備にて、転倒・踏み抜きの危険性を体感しながら研修を受けました。

▲転倒・踏み抜きの注意点を意識しながら、スラブ配筋上・天井裏を歩きました。

<卒業試験・虎の穴>

「卒業試験・虎の穴」は、当日の学びを総合的に確認する研修です。

受講者は、体感を通して得た知識と経験を総動員して確認試験に挑みました。

注意深い観察のもと全員が合格し、卒業証として修了証を受け取りました。

蒲田工業では、今回の学びをもとに、現場の工事安全管理者として作業者の安全を守るため、法令遵守や安全教育の実施、現場環境の適正管理を行い、安全かつ効率的な工事の遂行を支援いたします。

「三機テクノセンター」は体験型施設というだけでなく、その理解を受講者が一層深めるため、研修における学びを身に着ける工夫がなされています。

センターに所属する社員全員が法定特別教育のインストラクター資格を所持しており、今回研修エリアの案内をしてくださった方の説明も明確でとてもわかりやすいものでした。研修エリアの壁にはポスター等の掲示物が一切ないことも特徴のひとつで、受講者が講師の話に集中できる環境が整えられています。

さらに、体験型施設のアプリケーションはシナリオ作成から行っており、年に一度、最低でも一か所更新することが原則で、常に最新の内容を提供するための取り組みが行われていました。

今回の研修は一日という限られた時間で行われましたが、短期間でも知識と経験を吸収することができるという説得力を感じました。

体験そのものだけでなく、プログラムや教え方にも徹底された工夫がなされていることによって、実感を伴った知識を身に着けることができます。

複数の項目における学習結果を虎の穴エリアで発揮できたことから、理解、思考、体験のサイクルの重要性を実感いたしました。

今回の研修内容には含まれなかったエリアもありますが、いつか別の機会があれば、そちらの内容も学習させていただきたいと思います。

三機テクノセンターの皆様、この度は貴重な体験と学習の機会をいただきまして、本当にありがとうございました。